熊本県の来民渋うちわとの出会いは、福岡市博物館で行われた民藝展の展示で。

慶長5年、日本一のうちわの産地香川県丸亀から、今の熊本県山鹿市に訪れた旅僧が製法を伝授したのが始まりだそうです。

明治、大正には山鹿市の産業振興として日本3大うちわの生産地とされていましたが、1960年代ごろからプラスチックの団扇と扇風機の普及で、生産は減少していき、現在は熊本県山鹿市はおろか、少なくとも九州で現存するうちわの工房は、kaddishが制作依頼した「栗川商店」のみです。

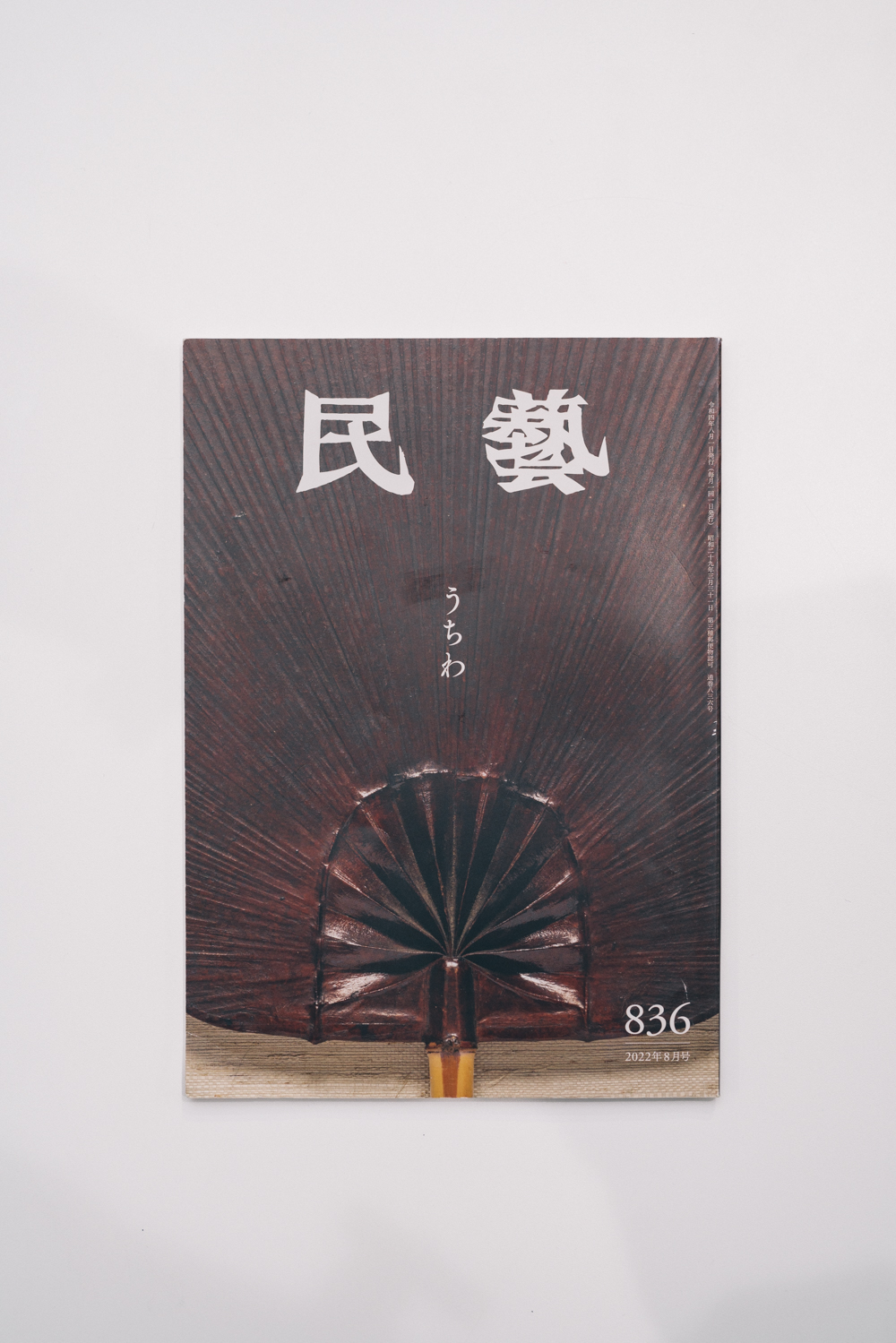

来民団扇の特徴は、耐久性を高める為に和紙に塗る柿渋の色合いと、竹骨の柔らかい風、。

100年ほど前に生産されたという工房の一番古いうちわは、竹骨が柔らかく、それまで知っていたプラスチックのものと、風の質感がまったく異なっていました。

※ 栗川商店で販売しているデッドストック品。細かな骨割は現存の職人では生産不可能な失われた技術。

和紙にイラストやネームをプリントするものでなく、手描きの個体差を楽しみたいと思い、栗川商店さんには少々迷惑ながら和紙を分けてもらい、墨でペイントしてみたことで、よりプリミティブな魅力が増したように感じています。

何も「失われた技術の継承」や「民藝の価値礼賛」といった高尚な目的じゃなく、イケてる服を着て出かけるなら手に持つ道具もイケてないと、という単純な理由で制作にあたりました。

首にぶら下げた扇風機を置いて、一度お試しいただけたら、と思います。

photo : Toshihiro Inaba

text: Yoshinori Yamashita